je vous écris de mon duvet

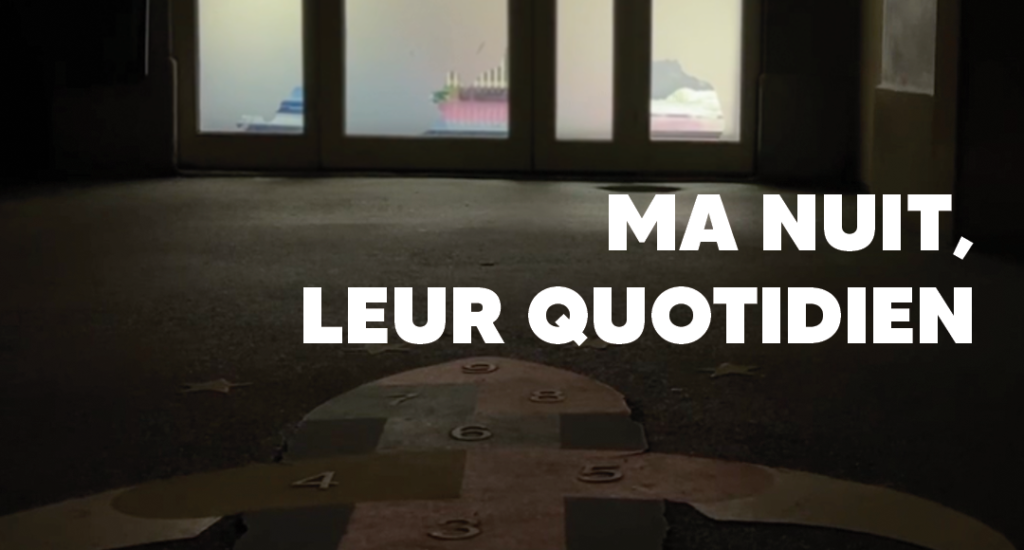

Je vous écris de mon duvet, emmitouflée au chaud dans le petit gymnase d’une école de ma circonscription. On dit gymnase mais il faut se figurer une salle d’activité de taille correcte pour les enfants. Il y a des tapis de gym, des grands murs clairs avec quelques décorations en papier, des dessins, des chaises en bois trop petites pour les adultes et l’odeur si particulière des lieux où beaucoup de monde passe mais personne ne vit vraiment.

Pourtant ici, la nuit, une famille vit. Discrètement, comme un mirage, de 18h à 7h du matin. Au petit jour, toute trace du couple et de leurs trois enfants qui y trouvent refuge sera effacée.

Je suis allongée sur deux tapis de gym, avec pour guise de pyjama un legging rembourré de mes années étudiantes et une vieille polaire Quechua que j’ai piquée à ma mère sans jamais lui rendre (maman si tu me lis, je l’ai trouée avec une bougie il y a dix ans donc vraiment, autant que je la garde). Je vous écris maintenant parce qu’il est dur de trouver le sommeil.

On a éteint les lumières tôt parce que les enfants sont petits, et que le réveil sera tôt. Il y a dans cette pièce-refuge, dans cet îlot sacré qu’a créé la solidarité, un tout petit bébé. Je suis bercée par les ronflements d’enfants, et par la respiration de ce petit bébé enrhumé.

Mon matelas est posé juste à côté de sa poussette.

Nous vivons dans un monde suffisamment abject et dégueulasse pour qu’un bébé de six mois – et des milliers d’enfants avec lui – dorment dans la rue sans que ce gouvernement ne fasse rien.

Nous vivons dans un monde suffisamment beau pour que des parents d’élèves, des profs, des élues s’organisent pour les mettre à l’abri, le temps de la nuit.

J’ai plein de pensées qui me passent par la tête. Je suis planquée dans mon duvet pour éviter que mon téléphone ne fasse trop de lumière. Je me demande ce qu’on aurait pu faire différemment, mieux, pour ne pas perdre nos amendements qui créaient 10 000 places d’hébergement d’urgence sous le couperet du 49.3. Comment on aurait pu transformer cet espoir en solution pour des milliers de familles et de gamins pour cet hiver.

Je repense à toutes les personnes que mes parents ont aidées quand j’étais gosse, à toutes celles qu’on a hébergées à la maison. Je repense à nos maraudes étudiantes, aux visages qu’on retrouvait régulièrement, toujours au même endroit dans la rue, et à ceux dont l’absence nous inquiétait quand on trouvait leur bout de trottoir déserté.

Je repense à Antonio, ce vieil homme qui était sur le boulevard St Germain, au pied d’une boutique de luxe ou sur le parvis de l’église. Antonio, j’allais le voir le midi une fois par semaine avec un repas. Il ne parlait pas beaucoup mais il y avait un truc dans ses yeux tellement doux, tellement lumineux. Ça faisait des années que je n’avais pas pensé à lui.

Toutes les histoires de la rue me reviennent en boomerang dans cette pièce qui sert précisément à l’éviter, la rue.

Quand je sors la tête du duvet, je vois la poussette.

Elle m’obsède cette poussette, elle me rend malade. J’avais tout à l’heure le bébé dans les bras, un de ces bébés beaux, ronds, parfaits. Elle nous fait des sourires à tout va, cette petite qui débarque dans cette vie sans toit. Ses frères ont fait leurs devoirs sagement, mangé trop de gâteau pendant le goûter solidaire et sont pétris de douceur et d’innocence.

J’ai envie d’hurler contre le cynisme et l’indifférence, contre les choix politiques qui maintiennent les personnes dans la précarité, contre cet abandon de la société qui continue de les ignorer.

Ce truc qui hurle à l’intérieur, c’est la vie qui se bat contre la fatalité. Cette semaine, on a perdu une bataille à l’Assemblée, mais on a gagné en solidarité. Entre travailleurs sociaux, élues, citoyennes, collectifs et assos, nos rangs sont en train de se former. Il y a parmi nous une rumeur qui s’élève – c’est le bruit d’un espoir qui grandit. Quelque chose qui murmure que tout n’est pas fini.

On déclare la guerre à l’indifférence, parce que s’il y a des combats qu’on ne peut pas vraiment gagner, il y en a certains qu’on ne peut se permettre de perdre, et on est nombreux à refuser d’abandonner.

Demain je dormirai au chaud, dans le confort de mon foyer et je penserai encore à la poussette, au bébé. A ses frères, à ses parents, à cette nuit. Je prends ce supplément de rage pour continuer. Et si le monde qu’ils nous proposent est mortifère, nous, on déclarera l’état d’urgence solidaire.

—

Merci au collectif Jamais Sans Toit, aux parents mobilisés, à (super) Juliette en tout particulier et à A. et M. de m’avoir accueillie dans leur refuge cette nuit.

Marie-Charlotte Garin